【2025年版】宅建模試はいつ受ける?受験のメリットや選ぶコツを徹底解説

- カテゴリー

- タグ

-

- #宅建業法

このページは約6分で読めます。有意義なページになっていますので、最後までご覧ください。

「模試の時期を把握しないまま勉強を進めてしまい、本番直前に焦った」

「どの模試をいつ受けるべきか分からず、結局何も受けないまま試験日を迎えてしまった」

「自分に合った模試がわからず、選ぶのに迷ってしまう」

宅建試験において、模試の活用は合格への鍵を握る重要なステップです。しかし、実施時期や申込のタイミング、受験形式の違いを把握していないと、模試の効果を十分に得られません。

そこでこの記事では、模試を受けるメリット、無料模試の活用法、おすすめ模試の選び方まで詳しく解説します。2025年に宅建合格を目指す方や、模試の活用に不安を感じている方は、ぜひ参考にしてください。

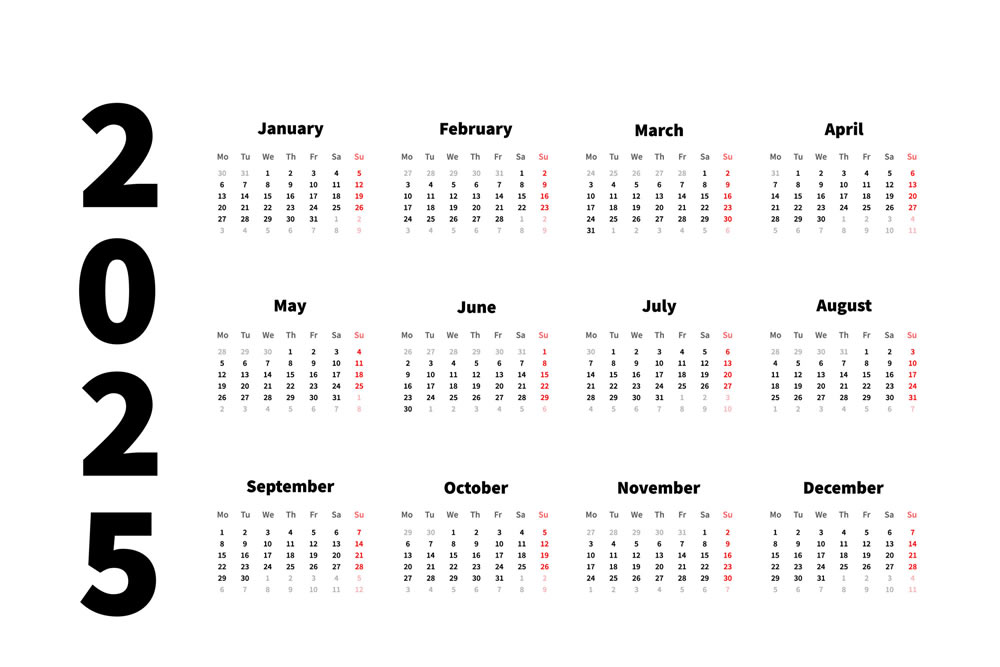

宅建模試はいつ実施される?2025年のスケジュールと申込時期の目安

ここでは、宅建模試がいつ頃実施されるのか、2025年度版のスケジュールや申込時期について詳しく解説します。

宅建模試の実施時期は8月〜10月が中心

宅建模試は、例年8月から10月にかけて実施されるのが一般的です。これは、本試験が10月中旬に行われるため、直前期に模試を受けて実力を確認し、最終調整を行うのに最適な時期とされているからです。

実施される模試には、本番に近い出題形式と時間設定が採用されており、9月以降には「ファイナル模試」として本試験を想定した形式のものが増えてきます。

2025年度も同様の時期が見込まれるため、夏頃から模試のスケジュールを確認し、計画的に受験の準備を進めることが重要です。

受験形式による実施時期の違い

宅建模試には、以下の2つの受験形式があり、実施時期や受験スタイルに違いがあります。

・会場受験

・自宅受験

会場受験は、あらかじめ日程が設定されており、主に土日に実施されます。一方、自宅受験は申込後に問題が発送され、自分の都合に合わせて受験できる点が特徴です。

模試を選ぶ際には、「スケジュールの自由度を重視するか」「本番に近い環境で練習したいか」という視点から、自分に合った形式を選ぶことが重要です。

何回受けるべき?時期別のおすすめ受験スケジュール

宅建模試は1回だけでなく、少なくとも2回以上受験するのが効果的です。1回目で現在の実力を把握し、2回目以降で課題を修正するという流れを繰り返すことで、合格に必要な力を段階的に身につけられます。

たとえば、以下のようなスケジュールが理想的です。

・6〜7月頃:基礎力を確認するための模試を受験

・8月後半〜9月上旬:応用力を測る公開模試を受験

・9月下旬〜10月初旬:本番直前のファイナル模試で仕上げ

このように複数回受験することで、知識の定着や時間配分の調整が進み、本番への不安も軽減されます。

宅建の模試を受ける4つのメリット

宅建試験において、模試の活用は単なる練習にとどまらず、学習の質を大きく高める重要な手段です。ここでは、模試がどのように学習をサポートし、受験者にどのようなメリットをもたらすのかを具体的に解説します。

1. 現在の実力を客観的に把握できる

模試を受ける最大のメリットは、自分の現在の実力を客観的に把握できる点です。

日々の学習では、理解できたつもりになっていたり、得意・不得意のバランスが偏っていたりすることが多く、正確な実力を測るのは難しいものです。模試では本試験に近い形式の問題を通じて、得点という明確な数値で結果を確認できます。

たとえば30点台にとどまった場合は、合格ラインに届いていないことが一目でわかります。定量的な結果をもとに、自分の立ち位置と課題を明確にし、今後の学習計画に活かせる点が大きな利点です。

2. 対策すべき弱点が明確になる

模試を受けることで自分の弱点が明確になり、重点的に対策すべき分野を把握できます。これは、限られた時間で効率よく実力を伸ばすうえで重要な要素です。

たとえば民法で高得点を取れていても、宅建業法で点数があまり取れていない場合は、過去問に加えて解説講義などを取り入れる判断ができます。多くの模試には、分野別の正答率や個別の成績分析が付属しており、感覚ではなくデータに基づいた対策が可能です。

苦手分野を明確にして集中的に取り組めば、短期間でも得点力の向上が期待できます。

3. 本番形式で問題の解き方や時間配分に慣れられる

模試は単に問題を解くだけでなく、本番に近い環境で時間配分や解答順に慣れる貴重な機会です。宅建試験は50問を2時間以内に解く必要があり、理解していても時間が足りずに失点することは珍しくありません。

模試を活用することで、次のような実践的なスキルを身につけることが可能です。

・解答順の戦略を立てる

・見直しのタイミングを判断する

・マークミスを防ぐ意識を習慣化する

本試験と同じ制限時間の中で練習を重ねることで、集中力が養われ、や試験慣れができるため、本番でも安定したパフォーマンスを発揮しやすくなります。

4. 他の受験生と比較できる

模試の大きな利点の一つが、自分の成績を全国の受験生と比較できることです。

多くの模試では、偏差値や順位、分野別の平均点などが成績表として提供され、自分の立ち位置が客観的にわかります。これにより「どの分野で遅れを取っているのか」という点を把握しやすくなり、優先的に取り組むべき課題が明確になるでしょう。

成績表はプレッシャーに感じることもありますが、他の受験生との比較から得られる気づきは、合格への戦略を立てるうえで貴重なヒントとなります。

宅建模試は無料でも受けられる?使い方と注意点

宅建模試には、費用をかけずに利用できる「無料模試」もあります。市販の問題集や予備校の有料模試と比べて、手軽に取り組める点が魅力ですが、そのぶん使い方には工夫が必要です。

ここでは、無料模試の特徴や活用方法、利用時の注意点について具体的に解説します。

PDF形式で配布されている無料模試の特徴

無料の宅建模試には、PDF形式でインターネット上からダウンロードできるタイプが多く、手軽に活用できるのが特徴です。印刷すれば紙の模試としても利用でき、自分のタイミングで何度でも解き直せる点が利便性の高い理由です。

たとえば、資格学習サイトやスクールの過去分では、2024年度の予想問題などを無料で公開している例もあります。ただし、無料模試の中には問題数が少なかったり、解説が簡素だったりするケースも見られます。

あくまで補助教材と位置づけ、本格的な演習には有料模試との併用がおすすめです。

無料模試と有料模試の主な違い

無料模試と有料模試には、収録内容やサポート体制において明確な違いがあります。以下は、主な相違点を比較した表です。

| 項目 | 無料模試 | 有料模試 |

| 出題形式 | 出題範囲が限られている | 本試験に近い出題形式・難易度 |

| 解説内容 | 簡素なことが多い | 詳細な解説冊子付き |

| フィードバック | 基本的にない、または簡易的な自己採点のみ | 分野別成績分析・成績表など、フィードバックが充実 |

無料模試は気軽に取り組める点が魅力ですが、出題範囲や解説内容が限られており、実力を総合的に把握するにはやや不十分です。

一方、有料模試は本試験に近い形式で出題されるうえ、分野ごとの成績分析や順位、弱点把握のためのデータが提供されることが多く、実戦的な対策に適しています。

無料模試だけで合格は目指せる?

無料模試だけで宅建試験の合格を目指すことは不可能ではありませんが、難易度は高くなります。本試験の出題傾向や時間配分に慣れるには、実戦形式の模試が不可欠だからです。

無料模試は学習を始める際のツールとして有効ですが、扱われている問題が本試験の内容を十分にカバーしていないことがあります。特に、最新の法改正に対応していないケースもあり、実際の試験とのギャップが生じる可能性があるでしょう。

確実に合格を目指すなら、以下のような2段階の活用が現実的です。

・無料模試で基礎を固める

・有料模試で実力と課題を確認する

両者を併用することで、効率的かつ効果的な学習が可能になります。

宅建模試を選ぶときの4つのチェックポイント

宅建模試は種類が多く、どれを選ぶべきか迷いやすいものです。ここでは、模試を選ぶ際に確認しておきたい4つの重要なポイントについて、わかりやすく解説します。

1. 紙とオンライン、自宅と会場のどちらで受けるか

宅建模試には、「紙かオンライン」、「自宅か会場」といった複数の受験形式があります。選ぶ際のポイントは、学習環境や目的に合っているかどうかです。

たとえば、自宅受験は自由度が高く、自分のペースで繰り返し復習しやすいのが特長です。一方、会場受験は本番さながらの雰囲気の中で本試験と同じ時間配分を体験できるので、試験慣れに効果的です。

近年ではスマートフォン対応のオンライン模試も増えており、場所を選ばず受験できる利便性があります。形式を誤ると模試の効果が十分に得られないため、目的に合った方法を選ぶことが重要です。

2. 解説のわかりやすさと復習のしやすさ

模試は受けっぱなしにせず、復習を通じて知識を定着させることが重要です。そのためには、解説が丁寧で、間違えた理由を自分で把握しやすい構成かどうかがポイントになります。

近年では、分野別に整理された解説冊子や、動画による解説が付属する模試も増えており、理解しづらい論点も視覚的に学べる環境が整ってきています。復習のしやすさは模試の学習効果を大きく左右するため、重要です。

事前に、解説の質やサポート内容を確認してから模試を選ぶようにしましょう。

3. 全国順位や偏差値を確認できるか

全国順位や偏差値を確認できる模試は、自分の実力を客観的に評価し、合格までの距離を把握するうえで有効です。

得点だけでは見えにくい弱点や伸びしろを明確にできるため、効果的な対策に役立ちます。模試によっては、総合偏差値のほかに「科目別の順位」や「得点分布」が表示され、バランスよく実力を分析することが可能です。

成績や偏差値の詳細がわかる模試を選ぶことで自分に必要な対策が明確になり、今後の学習計画を立てやすくなります。

4. 費用と模試の回数が見合っているか

宅建模試を選ぶ際は、費用に対して内容が見合っているかをしっかり確認することが大切です。

模試1回あたりの相場は10,000円程度ですが、複数回分のセット申込で割安になる場合もあります。模試によっては、問題だけでなく解説講義や復習教材が含まれるプランもあり、総合的な学習支援が受けられます。

ただし、回数を多く受けすぎると復習が追いつかなくなることもあるため、学習ペースと予算のバランスを考えて選ぶことが重要です。

宅建模試で結果が出なくても大丈夫!本番に向けたリカバリー法

宅建模試で思うような点数が取れなくても、それだけで合格の可能性がなくなるわけではありません。模試は、現時点での理解度を確認し、今後の学習方針を見直すための重要な材料です。

たとえば、30点未満であっても、間違えた問題を丁寧に復習し、弱点を一つずつ克服することで短期間で得点を伸ばすことも可能です。大切なのは、結果にとらわれすぎず、模試で見つかった課題を次にどう活かすかという姿勢です。

失敗から学べることは多く、本番で合格するための大きなヒントになります。効率よく弱点を補強したい方は、メダリストクラブの宅建士講座を活用するのも一つの方法です。

まとめ

宅建模試は、本番に向けた実力確認だけでなく、弱点を洗い出すための重要な手段です。受験時期や形式を正しく選ぶことで、効率的に学習を進めることができます。

特に2025年試験を目指す場合、今の取り組みが結果に大きく影響します。焦らず一歩ずつ対策を重ねていけば、合格に必要な力は着実に身につくでしょう。

地道な準備の積み重ねこそが、合格への最短ルートです。