宅建試験の難易度は?合格率が低い理由と効率的な対策を解説

- カテゴリー

- タグ

-

- #宅建業法

このページは約7分で読めます。有意義なページになっていますので、最後までご覧ください。

宅建試験の難易度は?合格率が低い理由と効率的な対策を解説

「宅建試験は人気の資格だが、合格率が思ったより低くて不安を感じる」

「他の資格と比べて、実際の難易度を正しく知りたい」

「独学で進めるべきか、それとも講座を利用した方がよいのか迷っている」

宅建試験は誰でも受験できますが、出題範囲が広いため、計画的かつ効率的な学習が求められます。知識の暗記だけでは不十分であり、出題傾向を踏まえた実践的な対策が重要です。

この記事では、宅建試験の難易度、合格率が低い理由、他資格との比較、効果的な学習法まで丁寧に解説します。これから宅建を目指す方は、ぜひ参考にしてください。

宅建試験の合格率と難易度の現状

宅建試験は「国家資格の中では比較的易しい」と言われることもありますが、実際には毎年多くの受験者が不合格となっており、難易度は決して低くありません。

ここでは、過去の合格率の推移や合格点の変動、さらに勉強時間と合格率の関係について具体的に解説します。

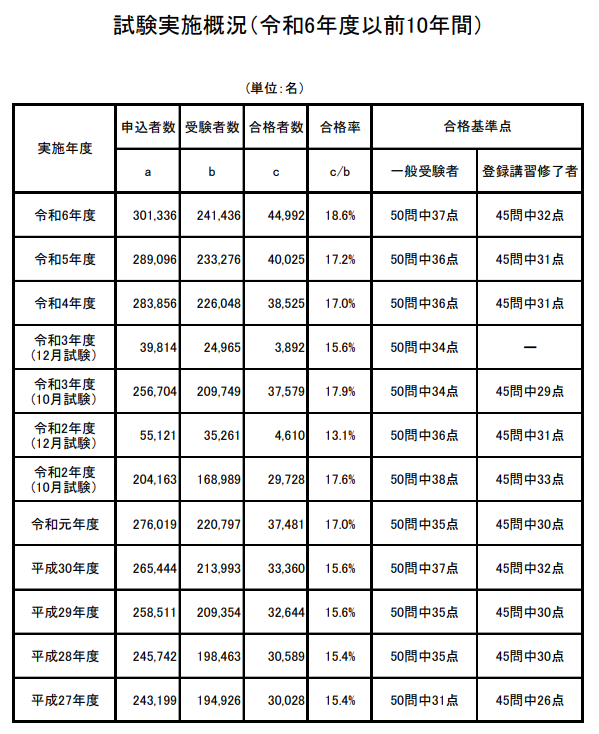

直近の合格率推移と合格点の変動

宅建試験の合格率は、おおむね15〜18%前後で推移しています。

ただし、年度によって若干の上下が見られ、合格点も毎年変動します。そのため、「この点数を取れば確実に合格」という基準が定まりにくい点が特徴です。

また、合格者数が一定となるように調整されていることも、難易度を感じさせる要因のひとつです。以下のデータは、2024年(令和6年)以前の10年間の試験実施概況です。

2020年(令和2年度)および2021年(令和3年度)にはコロナ禍の影響で2回に分けて試験が実施され、受験者数や合格点に例年とは異なる動きが見られました。このように、年度による制度的な変化も含めて、合格ラインは常に一定ではない点に注意が必要です。

合格に必要な勉強時間と合格率の相関

宅建試験に合格するためには、一般的に「200〜300時間程度の学習が必要」とされています。実際、合格者の多くはこの時間を確保しており、一方で不合格者には200時間未満の学習で受験に臨んだ人が多い傾向があります。

学習時間が合否を分ける理由としては、宅建試験が以下のように出題範囲の広さと分野ごとの難易度に特徴があるためです。

・宅建業法(約20問):頻出分野で得点源になりやすい

・法令上の制限(約8問):条文知識が求められる

・権利関係(約14問):民法中心で理解力が必要

・税・その他(約8問):計算問題や時事要素が含まれる

特に「権利関係(民法)」は、単なる暗記では対応できない論理的思考力が求められるため、学習時間をかけて理解を深める必要があります。

大手予備校や通信講座が提示する合格者の平均学習時間は300〜400時間程度であり、これを大きく下回ると合格率が低下する傾向があります。そのため、短期間の詰め込みよりも、中長期的に計画を立てて学習することが、合格への確実なステップとなります。

宅建試験の難易度を他資格と比較

宅建試験の難易度を客観的に把握するには、他の国家資格と比較する視点が有効です。

宅建は難関資格ではないものの、決して「簡単」とは言い切れません。その理由は、出題範囲の広さに加え、合格率や必要な学習時間に一定のハードルがあるためです。

以下に、不動産・法律系資格を中心に、難易度の目安をまとめました。

| 資格名 | 合格率(目安) | 必要学習時間(目安) | 難易度(★5段階) |

| 司法書士 | 約5%前 | 約3,000時間 | ★★★★★ |

| 行政書士 | 約10~13% | 約800〜1,000時間 | ★★★★☆ |

| マンション管理士 | 約10%前後 | 約500〜700時間 | ★★★★☆ |

| 土地家屋調査士 | 約10%前後 | 約1,000時間 | ★★★★☆ |

| 宅地建物取引士(宅建) | 約15〜18% | 約200〜300時間 | ★★★☆☆ |

| FP2級 | 約44~59% | 約150〜300時間 | ★★☆☆☆ |

このように、宅建試験は難易度としては中堅レベルに位置しており、適切な対策と継続的な学習を行えば、合格が十分に見込める資格です。特に独学でも対応しやすい点や、受験資格が不要である点から、多くの社会人に選ばれています。

宅建試験が「簡単」と言われる理由と実際の難しさ

宅建試験は一部で「簡単な資格」と認識されていますが、それには誤解が含まれています。

受験資格がなく、短期間の学習でも合格できるケースがあることから「取りやすい資格」と思われがちです。しかし実際には出題範囲が広く、特に民法分野では深い理解と応用力が求められます。

例えば、宅建業法は比較的得点しやすい分野ですが、法令上の制限や税・その他の分野では、計算や制度の正確な理解が不可欠です。さらに、毎年の合格点が変動する相対評価の試験であるため、他の受験者との競争も避けられません。

このように、単なる暗記では対応しきれない要素が多く含まれており、「簡単」と油断して挑むと不合格につながる可能性があります。

宅建試験の合格率が低くなる4つの理由

ここでは、宅建試験の合格率が低くなる主な4つの理由を詳しく解説します。

1. 受験資格がなく幅広い層が受験できる

宅建試験は年齢や学歴などの制限がなく、誰でも受験できる国家資格です。この門戸の広さが、結果として合格率を下げる要因のひとつとなっています。というのも、他の資格に比べて受験者の学習レベルや目的に大きな差があるためです。

例えば、不動産業界で働く社会人に加え、学生、主婦、資格取得が趣味の方など、さまざまな背景の受験者がいます。中には十分な準備をせず、「試しに受けてみる」という方も一定数おり、それが全体の平均点を引き下げる要因となっています。

そのため、試験内容そのものの難易度以上に、統計上の合格率が低く見える傾向があるのです。

2. 独学で受験する人が多く、勉強計画が不十分になりやすい

宅建試験は市販のテキストや過去問が豊富にあり、独学でも取り組みやすい資格とされています。しかし実際には、独学受験者の多くが計画的な学習を継続できず、不合格に終わるケースが少なくありません。

特に、仕事や家事と両立しながら勉強する場合、毎日一定の学習時間を確保するのが難しく、試験直前に詰め込むような学習になりがちです。また、通信講座や予備校とは異なり、スケジュール管理や理解度の確認をすべて自分で行う必要があるため、自己管理が苦手な方は途中で挫折しやすくなります。

このように、独学の自由度が高いことが、かえって合格率を下げる一因となっているのです。

3. 出題範囲が広く、暗記だけでは対応できない問題が多い

宅建試験の難易度を高めている大きな要因のひとつが、出題範囲の広さです。試験は主に以下の4分野から構成されており、それぞれに異なる学習アプローチが求められます。

・宅建業法(約20問):法令遵守の知識が中心。得点源になりやすい分野

・権利関係(約14問):民法を中心に出題され、事例問題が多く難解

・法令上の制限(約8問):都市計画法や建築基準法など、多様な法律を扱う

・税・その他(約8問):税制、統計、免除問題など幅広いテーマを含む

特に民法では、条文の理解だけでなく、実際の事例を読み解く応用力が求められます。また、類似した用語や制度が多いため、初学者にとって混乱しやすく、単なる暗記では対応できません。

過去問形式への慣れや出題傾向の把握が不十分な場合、本番で得点に結びつけることが難しくなります。そのため、出題範囲の広さは合格率を押し下げる大きな要因といえるでしょう。

4. 合格基準点の調整が毎年異なる

宅建試験では、あらかじめ合格点が決まっているわけではなく、毎年の試験結果に応じて合格基準点が変動する相対評価方式が採用されています。この制度により、年度ごとに合格点にばらつきが生じ、合格の難しさを感じる要因の一つとなっています。

例えば、2019年は35点、2023年は36点、2024年は37点と、年度によって数点の差があります。これは、問題の難易度や受験者全体の正答率を踏まえ、合格者数を調整するためです。

このような制度の下では「あと1点足りなかった」という惜敗例が毎年数多く生まれ、明確な目標点が見えにくいことで学習の方向性に迷いが生じやすくなります。

結果として、準備不足や不安感が高まり、合格率を押し下げる要因となっています。

宅建試験に合格するための3つのポイント

宅建試験に合格するためには、限られた時間の中で効率よく学ぶ工夫が必要です。ここでは、特に重要な3つの学習ポイントを解説します。

1. テキストの読み込みに時間をかけすぎない

宅建試験の対策では、テキストを何度も丁寧に読み込むよりも、早い段階で問題演習に取り組むことが重要です。なぜなら、試験は実践形式で出題されるため、知識を「使える状態」にしておく必要があるからです。

例えば、宅建業法の条文や数字を完璧に覚えても、実際の問題形式に慣れていなければ得点につながりません。また、テキストは情報量が多く、読み込むのに時間をかけすぎると学習全体の進行が遅れ、過去問に取りかかるタイミングを逃してしまう恐れがあります。

まずはテキストを1周通読し、全体像をつかむことを優先しましょう。そのうえで、早めに問題演習を開始することで、理解の定着と得点力を同時に高めることができます。

2. 過去問を繰り返し解き、出題傾向を把握する

宅建試験で確実に得点するには、過去問の繰り返し演習が欠かせません。

宅建試験は、過去問と類似する形式・内容の問題が、毎年のように出題されています。とくに宅建業法では、「35条書面」や「37条書面」に関する設問が頻出であり、出題パターンにも一定の傾向があります。

過去5年分以上の問題を繰り返し解くことで、頻出テーマや問われ方に自然と慣れ、試験本番でも落ち着いて対応できる力が身につきます。また、間違えた問題はそのままにせず、解説をしっかり読み、要点をノートなどにまとめて復習することで知識の定着が促されます。

過去問は単なる演習ではなく、試験傾向を学ぶための教材として位置づけ、意識的に取り組むことが合格への近道です。

3. 実績のある宅建講座を活用し、短期間で効率よく学習する

独学では、学習の進捗管理や苦手分野の克服が難しくなりがちです。

特に短期間での合格を目指す場合には、実績のある宅建講座を活用することが非常に効果的です。宅建講座では、出題傾向に基づいたカリキュラムが組まれており、重要分野に集中して学べるよう設計されています。

例えば、「宅建業法は得点源なので優先的に学習する」といった戦略が立てやすく、学習効率が大幅に向上します。また、最新の法改正にも対応しており、古い情報のまま誤って覚えてしまうリスクも回避できます。

動画講義や模擬試験、質問対応などが整っているサービスを選ぶことで、自分に合ったスタイルで理解を深めながら、合格に近づくことができるでしょう。

宅建試験の難易度を合格者が語る!リアルな体験談

宅建試験に合格した人の中には、途中で学習方法を見直し、結果につなげたケースも多くあります。以下は、独学で挫折しかけた後に宅建講座を活用し、見事合格を果たしたAさんの実体験です。

| 「最初は市販のテキストと過去問を使って独学で勉強していましたが、民法の理解に苦しみ、模試でも点が伸びませんでした。焦りがだんだん大きくなり、通信講座に切り替える決断をしました。通信講座では、講義動画で重要ポイントが整理され、質問対応も充実していて学習効率が一気に変わりました。勉強に前向きになれたのが大きかったです」 |

Aさんは、試験1ヶ月前には安定して合格点を取れるようになり、本番では自己最高点で合格しました。「もっと早く通信講座を使えばよかった」と振り返っています。

宅建試験の難易度は決して低くありませんが、自分に合った学習法を選ぶことで、突破口は必ず見えてくるのです。

まとめ|宅建試験の難易度を理解し、合格を目指そう

宅建試験は出題範囲が広く、年度ごとに合格基準点が変動するため、確かな対策が求められる資格です。特に独学では、学習ペースの管理や苦手分野の克服が難しく、途中で学習が停滞してしまう方も少なくありません。着実に合格を目指すには、信頼できる講座の活用が効果的です。

メダリストクラブの宅建士講座では、頻出テーマに絞ったカリキュラムをもとに効率よく学べるほか、集中して学習できる自習室も利用可能(別途料金が必要)です。正しい学習環境を整え、自分に合った方法で地道に取り組むことで、合格は十分に目指せます。

まずは一歩を踏み出し、合格に向けた学習をスタートしましょう。